Non ho mai provato particolare interesse per la sovrabbondanza simbolica pasquale e mi è sempre sembrato che i cattolici amassero questo eccesso barocco perché compensativo di qualcosa nel loro intimo.

Ma non è questione che mi riguardi.

Ciò che riguarda Gesù, riconosciuto dalla sua comunità come il Cristo, invece mi interessa e mi riguarda.

Voglio fare qui brevi considerazioni su alcune scene rappresentate nei vangeli.

Scena prima:

in un campo di olivi, con l’inutile vicinanza di alcuni suoi seguaci, un uomo soffre la fine del proprio cammino esistenziale: il senso del fallimento è vivido, la morte assai probabile.

Scena seconda:

quest’uomo non resiste, non si oppone e si consegna affinché un intero processo d’esistere possa giungere al termine.

Gesto grande, nobile ma non esclusivo: quanti prima e dopo di lui hanno accettato di mettere a disposizione la propria vita fisica affinché altri fossero salvati, o in coerenza con un loro ideale, o nella speranza che questo potesse essere di insegnamento e di invito alla “conversione” per altri?

Scena terza:

quest’uomo muore solo. I discepoli sono lontani e disorientati: la dimensione escatologica e apocalittica che avevano senz’altro coltivato è miseramente fallita, il suo profeta morto, nessun Dio ha rivoltato la storia.

Scena quarta:

il protagonista, l’uomo che ha sperimentato in sé la pienezza dell’unione divina, il potere di insegnare e di guarire, la possibilità di accompagnare altri là dove lui risiedeva, quell’uomo umanamente e storicamente dato esce di scena.

Ora il determinante non è più ciò che storicamente è stato, il determinante è ciò che nell’intimo accadrà.

Scena quinta:

iniziano i simboli che parlano dell’interiore, il processo che avviene nell’intimo di coloro che l’hanno conosciuto e magari seguito:

-il sepolcro vuoto;

-l’incontro di Emmaus (1).

A posteriori, con il protagonista morto nelle sue apparenze fisiche, nell’intimo dei discepoli inizia a configurarsi una situazione nuova, avvenimenti e situazioni cominciano a focalizzarsi, la portata di un insegnamento impartito innanzitutto attraverso l’offerta di sé, del compreso e del vissuto in sé, fino all’offerta della propria vita fisica, comincia a delinearsi inconsciamente ma non può farsi spazio nel marasma della mente confusa e disorientata.

Quell’esempio di amore vivo ed operante; compreso, vissuto, spiegato, offerto inizia il suo processo di germogliamento e lo fa là dove quel seme è stato accolto e ha trovato terreno intimamente pronto a quella fecondazione.

Il sepolcro vuoto dice chiaramente che ciò che è stato non sarà più, che ciò che l’umano cerca lo troverà in un incontro di altra natura, in un incontro interiore.

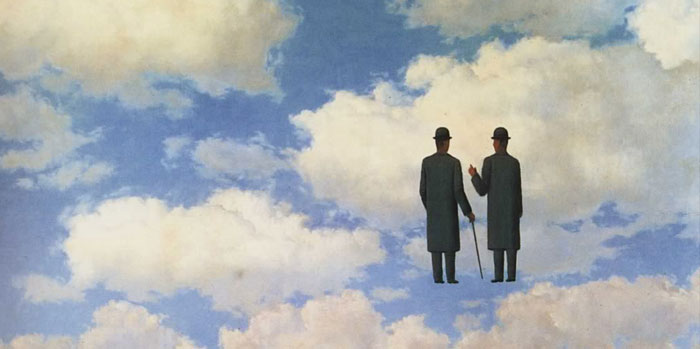

Emmaus racconta in poche parole l’esperienza del determinante in modo mirabile: i disorientati, i fuggiaschi, i delusi, gli orfani vivono l’esperienza fondante come risonanza, sentono l’incontro con il determinante nelle loro vite squassarli e riempirli di amore, di devozione, di una certezza completamente nuova.

Ad Emmaus viene testimoniata la nascita, l’origine, il dispiegarsi dell’esperienza interiore che integra, supera e si lascia alle spalle l’esperienza storica: ad Emmaus viene sperimentata la fede/fiducia senza condizione.

Ciò che la mente dice: il fallimento, la non venuta del regno, il profeta morto insieme alla pregnanza dei giorni e delle esperienze vissute in quegli anni di vita intima con il maestro, ora non conta in sé, ha senso perché sostenuto da una profonda comprensione interiore: Emmaus è il simbolo della comprensione avvenuta.

La fede/fiducia è alimentata dalla comprensione: il determinante ha bussato alla mia porta ed ho aperto e aprirò nei giorni a venire, oltre il tempo.

Ciò che accade ad Emmaus è ciò che è sempre accaduto e sempre accadrà quando l’umano è pronto all’incontro con il determinate: attraverso una sperimentazione intensa di varia natura, all’umano diviene evidente che mai più la sua vita potrà essere quella di prima, tutto sarà visto e vissuto con altri occhi perché qualcosa irrimediabilmente è morto nel proprio intimo e qualcos’altro è germogliato.

Grande è la gratitudine per coloro che a questo appuntamento con noi stessi ci hanno condotto ma il sepolcro è vuoto e noi siamo chiamati ad una sequela, ad un processo, ad una vita che sappia incarnare il determinante nella ferialità dei giorni.

(1) Luca 13Quello stesso giorno due discepoli stavano andando verso Emmaus, un villaggio lontano circa undici chilometri da Gerusalemme.

14Lungo la via parlavano tra loro di quel che era accaduto in Gerusalemme in quei giorni.

15Mentre parlavano e discutevano, Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro.

16Essi però non lo riconobbero, perché i loro occhi erano come accecati.

17Gesù domandò loro:

– Di che cosa state discutendo tra voi mentre camminate?

Essi allora si fermarono, tristi.

18Uno di loro, un certo Clèopa, disse a Gesù:

– Sei tu l’unico a Gerusalemme a non sapere quel che è successo in questi ultimi giorni?

19Gesù domandò:

– Che cosa?

Quelli risposero:

– Il caso di Gesù, il Nazareno! Era un profeta potente davanti a Dio e agli uomini, sia per quel che faceva sia per quel che diceva.

20Ma i capi dei sacerdoti e il popolo l’hanno condannato a morte e l’hanno fatto crocifiggere.

21Noi speravamo che fosse lui a liberare il popolo d’Israele! Ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti.

22Una cosa però ci ha sconvolto: alcune donne del nostro gruppo sono andate di buon mattino al sepolcro di Gesù

23ma non hanno trovato il suo corpo. Allora sono tornate indietro e ci hanno detto di aver avuto una visione: alcuni angeli le hanno assicurate che Gesù è vivo.

24Poi sono andati al sepolcro altri del nostro gruppo e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma lui, Gesù, non l’hanno visto.

25Allora Gesù disse:

– Voi capite poco davvero; come siete lenti a credere quel che i profeti hanno scritto!

26Il Messia non doveva forse soffrire queste cose prima di entrare nella sua gloria?

27Quindi Gesù spiegò ai due discepoli i passi della Bibbia che lo riguardavano. Cominciò dai libri di Mosè fino agli scritti di tutti i profeti.

28Intanto arrivarono al villaggio dove erano diretti, e Gesù fece finta di continuare il viaggio.

29Ma quei due discepoli lo trattennero dicendo: ‘Resta con noi perché il sole ormai tramonta’. Perciò Gesù entrò nel villaggio per rimanere con loro.

30Poi si mise a tavola con loro, prese il pane e pronunziò la preghiera di benedizione; lo spezzò e cominciò a distribuirlo.

31In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù, ma lui spari dalla loro vista.

32Si dissero l’un l’altro: ‘Non ci sentivamo come un fuoco nel cuore, quando egli lungo la via ci parlava e ci spiegava la Bibbia?’.

33Quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme. Là, trovarono gli undici discepoli riuniti con i loro compagni.

34Questi dicevano: ‘Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone’.

35A loro volta i due discepoli raccontarono quel che era loro accaduto lungo il cammino, e dicevano che lo avevano riconosciuto mentre spezzava il pane.