Parto da un’omelia di Enzo Bianchi, priore della comunità monastica di Bose, tenuta in occasione della ricorrenza della trasfigurazione di Gesù e della professione monastica definitiva di un fratello, per sviluppare una riflessione su un tema che mi preme: promettere.

Mettere in vista, porre sotto gli occhi, mettere avanti è il significato di promettere.

Enzo Bianchi nella sua omelia dice cose impegnative, intrise di idealità, di slancio, di volontà come di abbandono: parla della comunione in Cristo, dell’uomo che promette, della coerenza che ne consegue, del peso di non essere affidabile se l’epilogo dell’esperienza vede l’intenzione originaria svanire.

Tanta idealità, tanto slancio, tanto peso. Questa è una prima e approssimativa conclusione cui giungo: tanto peso sulle spalle di chi apre la propria esistenza al processo del conoscere, del divenire consapevole, del comprendere.

L’umano che si affida, che si impegna, che fa una promessa, che dà una parola, di questo parla Enzo: rispetto questa visione, ma non ne condivido l’impianto ispiratore.

Su cosa posso impegnarmi? Su qualcosa che non mi appartiene, che non è conseguito nel mio sentire? Sarei destinato alla frustrazione, alla lotta contro me stesso, all’irretimento dentro qualcosa che non sento, ad una alienazione sostanziale.

Allora, su cosa posso impegnarmi? Su ciò che è già configurato nel mio sentire, anche se non ancora maturo e pienamente consapevole.

In questo caso l’impegno è alla mia portata, è sostenibile perché fondato non sulla volontà dell’identità, ma sul compreso che risiede nella coscienza, nel sentire.

Questo promettere comporta uno sforzo molto relativo e, in molti casi, nessuno sforzo.

Il Sentiero contemplativo è anche una comunità monastica, persone che vanno consapevolmente incontro a sé e alla condizione unitaria dell’esistere:

se questo cammino fosse basato sulla volontà, noi avremmo perduto in partenza;

se fosse fondato sulla idealità, non avremmo fondamenta salde;

se fosse fondato sulla responsabilità verso Dio e verso i fratelli e le sorelle nel cammino, saremmo prigionieri della nostra promessa.

La nostra comunità è fondata sul sentire e i suoi membri ad esso obbediscono, ad esso si abbandonano, da esso sono guidati e condotti nei passi personali e in quelli comunitari: non alla volontà, non all’idealità, non alla responsabilità essi fanno appello, ma a ciò che risiede nel loro sentire, che li conduce incontro a questa esperienza e non lascia loro alcuna vera libertà di scelta, né di dire sì, né di dire no.

Possiamo noi parlare di promessa, di mettere avanti? Si, mettiamo avanti l’evidenza di non scegliere alcunché, di arrenderci a ciò che già esiste nel sentire e da questo è determinato.

Se le persone che sono parte dell’organismo comunitario fossero qui per scelta, noi avremmo sbagliato tutto e tradito il poco che abbiamo compreso: le persone sono qui perché non hanno potuto sciegliere, quello si è presentato, quello hanno riconosciuto, a quello si sono arresi.

L’identità, quando è legata alle proprie visioni e ai propri principi, sceglie, o crede di scegliere; quando non è più identificata con il proprio piccolo mondo sceglie molto poco, il più delle volete accoglie, obbedisce, asseconda, si piega al sentire.

Se nella nostra comunità fossimo legati anche, non solo evidentemente, dalla responsabilità nei confronti di Dio e degli altri, saremmo prigionieri: ciò che ci fonda è la comunione nel sentire, “l’essere uniti in Cristo/da Cristo” direbbe Enzo, questa unione e comunione è dinamica, fluida, responsabilizzante e liberante perché non si preoccupa di costruire, di preservare ciò che solo al sentire compete e da esso è alimentato, sostenuto, condotto aldilà della fragile intenzione umana.

Non sento pesi sulle mie spalle e sulle mie incoerenze; non ci sono pesi sulle spalle dei fratelli e delle sorelle nel cammino; rispondono a sé stessi e solo di sé si occupano e preoccupano? No, rispondono al sentire che li conduce dove è bene per i loro processi. Vanno dove sono, dove possono, dove non possono che essere.

Concludo: se l’umano costruisce, desidera anche preservare e perseverare. Se il sentire edifica, tutto è soggetto a trasformazione e nessuno deve promettere a qualcuno qualcosa che non sia già accaduto e in accadere.

Il nostro monachesimo è la consapevolezza dell’azione di un archetipo in noi, di quella forza che ci conduce incontro a noi stessi e all’unitarietà dell’essere e del vivere. E’ il monachesimo scritto nell’intimo di ogni vivente, consapevole o no che sia.

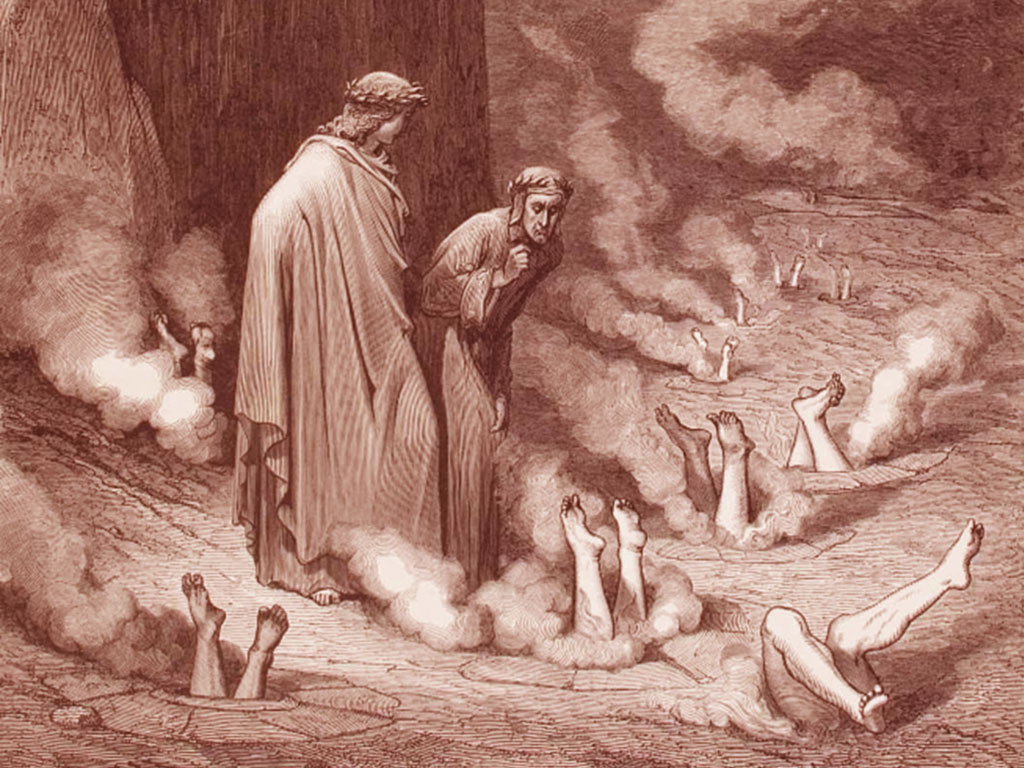

Immagine da: http://v.gd/6jPT1H